»Nicht mehr die Spur von Beengtheit«

Sonja PizonkaAm Ende des Zweiten Weltkrieges war das 1892 eröffnete Opernhaus in Essen (Architekt: Heinrich Seeling) schwer beschädigt, das Schauspielhaus an der Hindenburgstraße sogar völlig zerstört. Ab der Spielzeit 1945/46 wurde das Jugendheim Steele als provisorische Ausweichspielstätte genutzt, später kam der Saalbau Maas in Werden für Opernaufführungen hinzu. Beide Häuser lagen etwa sieben beziehungsweise zehn Kilometer von der Essener Innenstadt entfernt, sodass die »weiten Anmarschwege auf die Dauer den Besuchern nicht zugemutet werden« konnten. Darüber hinaus waren sie für den Theaterbetrieb nur eingeschränkt geeignet.

Wiederaufbau

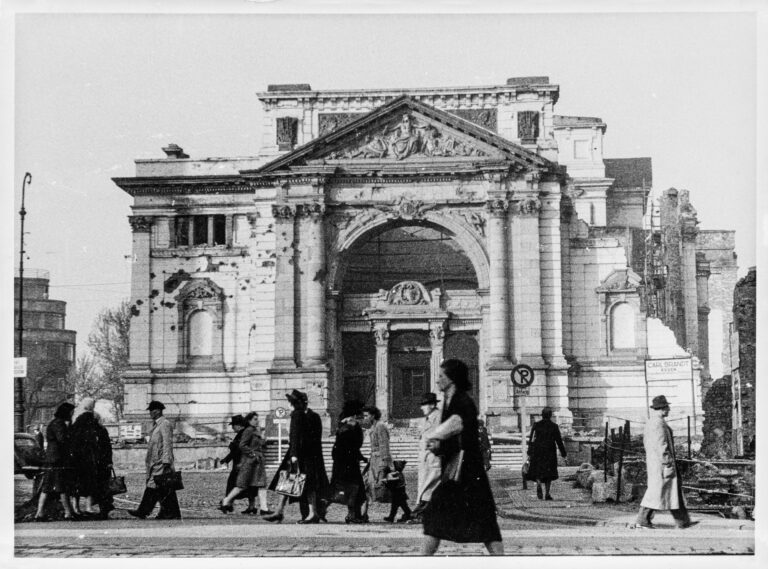

Intendant Karl Bauer setzte sich unentwegt für eine Spielmöglichkeit im Stadtzentrum ein, auch ein provisorischer Aufbau des Opernhauses schien ihm nach drei Jahren in Steele und Werden inzwischen akzeptabel. Er beklagte, dass gute Schauspieler:innen den Standort Essen mieden: »Wir werden uns damit abfinden müssen, dass Essen in einigen Jahren auf dem Gebiet des Theaters an letzter Stelle liegt, denn es wird auf die Dauer nicht möglich sein, bei den in Essen besonders schwierigen Lebensbedingungen erstrangige Kräfte hier zu halten, da für eine wirklich künstlerische Arbeit in Essen die Voraussetzungen fehlen.« Im Sommer 1949 erfolgte der Beschluss, das Opernhaus wieder aufzubauen. (#Tradition der Kulturbauten) Das erhaltene Kulissenhaus und das nur wenig beschädigte Bühnenhaus waren ausschlaggebend für diese Entscheidung, denn es bestand die Hoffnung, unter diesen Voraussetzungen Kosten zu sparen. Die Essener Architekten Johannes Dorsch (1908–1976) und Wilhelm Seidensticker (1909–2003) erhielten den Auftrag; ein Wettbewerb wurde nicht ausgeschrieben.

Starke Eigenprägung

Im Nachlass von Wilhelm Seidensticker existiert zu fast jedem seiner Bauprojekte eine fotografische Dokumentation in einer eigenen Mappe. Die Aufnahmen stammen von verschiedenen Fotograf:innen. In der Mappe zum »Opernhaus Essen«, heute bekannt als Grillo-Theater, befinden sich neben Aufnahmen des zerstörten Gebäudes auch Bilder der Baustelle und des fertigen Gebäudes.

Mit dem Wiederaufbau des alten Opernhauses sollte keine exakte Rekonstruktion des Vorgängerbaus erfolgen. Dorsch und Seidensticker argumentierten, dass sich das Theater dank des von ihnen entworfene Mitteltrakts der neuen Eingangsfassade. mit seinen 17 Meter hohen Pfeilern gegenüber der Umbauung städtebaulich behaupte. Und auch in der Lokalpresse hieß es: »Der Bau muß sich den benachbarten Gebäuden, insonderheit dem städtischen Bürohaus und dem künftigen Bankbau auf der Nordseite des Platzes, anpassen. Er mußte aber bei aller Einordnung doch durch starke Eigenprägung hervortreten, was umso schwieriger ist, als die benachbarten Bauten durch ihre viel höhere Höhe die Vorderfront des Theaters in seiner architektonischen Wirkung leicht erdrücken.«

Verlängerung des Theatersaals

Dorsch und Seidensticker schufen nicht nur eine neue Eingangsfassade, sie verlängerten auch das Theatergebäude insgesamt, indem sie den Haupteingang neun Meter nach vorn verlegten. In diesen nüchtern und streng gestalteten Bauteil integrierten sie Treppenhäuser, Foyer und Erfrischungsräume. Die gesamte Konzeption mit den raumsparenden Wendeltreppen und dem niedrigen Eingangsbereich war darauf ausgelegt, eine Verlängerung des Theatersaals zu ermöglichen sowie Platz für den Aufenthaltsbereich im ersten Obergeschoss zu gewinnen.

Hohe imposante Halle

Nach der Fertigstellung Ende 1950 wurde letzterer in der Presse besonders gelobt: »Da ist auch nicht mehr die Spur von Beengtheit und Gedrücktsein, wie sie den alten Wandelgängen und Treppen schon wegen des ganz anderen konstruktiven Aufbaus anhaftete. Eine hohe imposante Halle öffnet sich. Die Fenster hoch und viereckig, die Decke lebhaft gemustert, Wände und Vorhänge in einem innigen Zusammenklang der Farben. Auf der Seite zur Kettwiger Straße öffnet sich durch vier hohe Durchlässe ein festlicher Raum, der auch als Empfangsraum der Stadt dienen soll.«

Planungen zu einem großen Opernhaus

Die Anzahl der 800 Sitzplätze erwies sich jedoch schon ab der Spielzeit 1951/52 als zu gering. Während der Eröffnung des wiederaufgebauten Opernhauses hatte Baudirektor Richard Rosenthal bereits auf Planungen zu einem großen Opernhaus mit 1700 Plätzen verwiesen, das seinen Platz neben dem Saalbau erhalten sollte. Es dauerte dann noch bis 1959, bis die vier Jahre zuvor gegründete »Gesellschaft zur Förderung des Essener Theaterneubaus« einen Wettbewerb für dieses Opernhaus ausschrieb. Obwohl die Pläne des Wettbewerbsgewinners Alvar Aalto (#Aalto-Musiktheater) mit großer Begeisterung aufgenommen wurden, sollten knapp 30 Jahre vergehen bis 1988 das neue Opernhaus tatsächlich eröffnet werden konnte.

Sanierungsmaßnahmen

Ende der 1980er Jahre wurde die Schließung des Grillo-Theaters diskutiert. Das Haus musste saniert werden, denn in den Jahrzehnten zuvor war in dieser Hinsicht nur wenig geschehen; die immer wieder aktualisierten Planungen zur Errichtung des Opernhauses nach Plänen von Alvar Aalto hatten dazu geführt, dass notwendige Sanierungsmaßnahmen mehrfach verschoben worden waren. Hansgünther Heyme, seit 1985 Intendant des Grillo-Theaters, sah darin die Chance, endlich das Gebäude umfassend zu modernisieren. Der Architekt Werner Ruhnau (1922–2015) erhielt den Auftrag für den Umbau und fand im Grillo-Theater geradezu ein Musterbeispiel jenes Theatersaals vor, den er seit fast mehr als 30 Jahren als ungeeignet für ein modernes Schauspiel kritisierte.

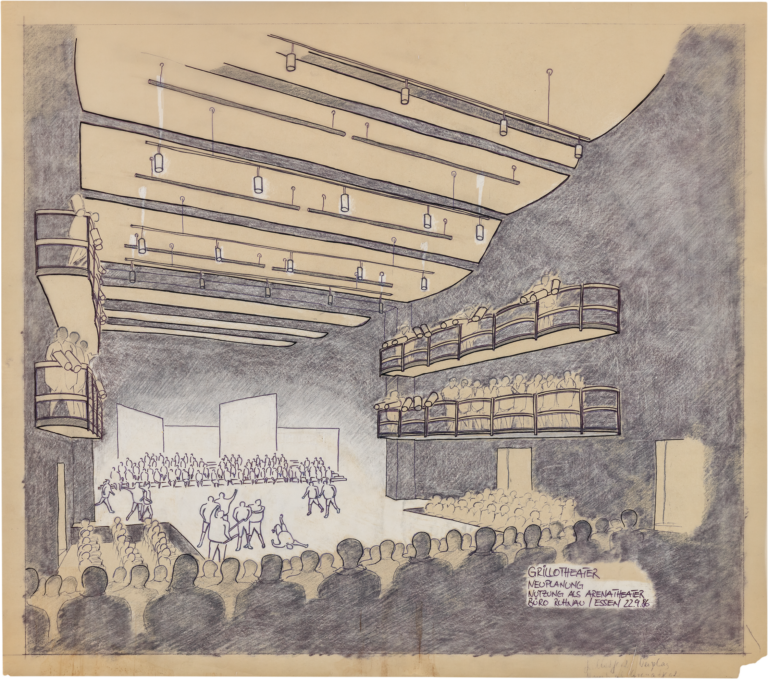

Arenatheater

Unter dem Titel »Bestehende, nicht vergrößerbare Bühnenöffnung« zeichnete er die vorgefundene Raumsituation und stellte ihr sein flexibel nutzbares Theaterkonzept gegenüber, bei dem Bühne und Zuschauersitze je nach Situation neu in Beziehung gesetzt werden können. Unter dem Titel »Arenatheater« zeigte er eine der diversen Möglichkeiten, bei denen das Bühnengeschehen umringt von Zuschauern stattfinden sollte. Mit seinem »ganzheitlichen, zeitgenössischen Theaterverständnis« wollte Ruhnau die Trennung zwischen Schauspiel und Publikum (#Musiktheater im Revier) überwinden, berücksichtigte bei diesem flexiblen Konzept jedoch auch traditionelle Darstellungsformen: »Daneben bleibt selbstverständlich für historisches Repertoire die alte Guckkasten-Bühne möglich.« Die Neugestaltung machte es jedoch erforderlich, die Anzahl der Sitzplätze zu reduzieren, je nach Bühnenversion auf 350 bis 550 Plätze. Und von der alten Ausstattung des Theatersaals war nach dem Umbau fast nichts mehr übriggeblieben. Stuck und Kronleuchter waren abgetragen und durch gut sichtbare Beleuchtungs-, Ton- und Projektionstechnik ersetzt worden. Der Raum hatte nun »den Charakter eines Werkstatt-Theaters«.

Pompeianisch rot

Auf mehreren großen Kartons erprobte Werner Ruhnau verschiedene Farbkonzepte für die Fassade des umgebauten Grillo-Theaters. Das Gebäude, so Ruhnau, sollte sich nicht verstecken: »Die Außengestaltung des Theaters soll Aufmerksamkeit erregen, sich vom grauen Einerlei des Umfeldes abheben und zum Besuch einladen. Farbe der Außenwände pompeianisch rot, vorspringende Bauteile hell, am besten weiß. Kapitelle Gesimse Friese und klassische Kapitelle farbig.« Mit leuchtender Farbe und großer Außenwerbung sollte, fast schon wie bei den Werbestrategien aus der US-amerikanischen Streitschrift »Lernen von Las Vegas«, auf das neue Leben im alten Theaterbau hingewiesen werden. Deshalb füllte Ruhnau in seinen Entwürfen die schon vor der Schließung angebrachten großen Informationsflächen an der Theaterfassade mit bunten Fotografien und zeichnete wehende Fahnen ein. Dazu plante er diverse Schriftzüge, die auf den neuen Buchladen und das Theater-Café hinweisen sollten.

Farbenstreit

Die »Strenge der Formen« und »würdig festliche Note« der Hauptfassade spielten bei diesen Entwürfen keine Rolle mehr, stattdessen galt es, die Werbemaßnahmen der innerstädtischen Geschäfte zu übertreffen. Am Ende wurden diese Entwürfe jedoch nicht in vollem Umfang realisiert. Das Theater erhielt zwar den Schriftzug »Grillo-Theater«, doch das geforderte pompeianische Rot, das zwischenzeitlich zum sogenannten »Farbenstreit« führte, wurde nicht verwendet. Das Hochbauamt favorisierte ein sattes Rotbraun, wogegen Ruhnau und Heyme sich für das intensive Rot aussprachen. Am Ende erhielt das Theater den weniger auffälligen Anstrich aus hellem Rotbraun und Grau-Weiß.

Der vorliegende Text wurde zuerst publiziert in: Hans-Jürgen Lechtreck, Wolfgang Sonne, Barbara Welzel (Hg.): »Und so etwas steht in Gelsenkirchen…«, Kultur@Stadt_Bauten_Ruhr, Dortmund 2020, S. 238–251.