Ingenieurbaukunst auf der Ruhrhalbinsel

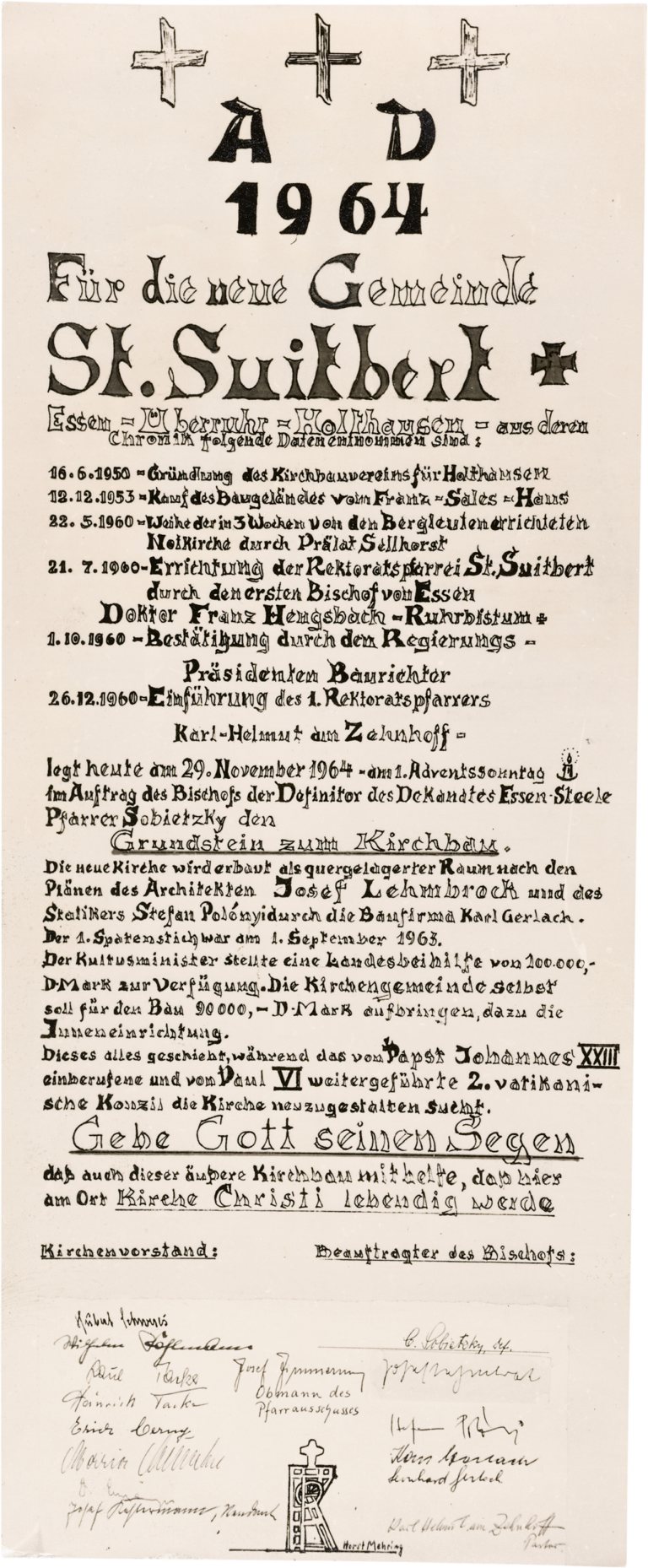

Anna KlokeAuf einem Gedenkblatt von 1964 zur Grundsteinlegung der Kirche St. Suitbert in Essen-Überruhr-Holthausen zeigt die Darstellung eines Kreuzes, das von einem Fördergerüst getragen wird, die Verbundenheit der Gemeinde zum örtlichen Bergbau. So weist auch die Chronik des handgeschriebenen Blattes im Hochformat explizit darauf hin, dass es Bergleute waren, die 1960 in nur drei Wochen Bauzeit eine Notkirche errichteten.

Geschichtlicher Hintergrund

Auf einer Halbinsel oberhalb der Ruhr gelegen und ursprünglich aus Bauernschaften bestehend, wurde Holthausen erst 1929 zur Stadt Essen eingemeindet. Die Konjunktur des Bergbaus führte zu einem enormen Bevölkerungszuwachs, infolgedessen die Rektoratspfarrei St. Suitbert errichtet wurde. Man entsprach damit auch dem Wunsch des ersten Ruhrbischofs Franz Hengsbach, der bis zu 25 Prozent des jährlichen Haushaltsvolumens für den Neubau von Kirchen und Gemeindegebäuden ausgab, um »jedem Bergmann seine Kirche ans Bett« zu bringen. Finanziert durch damals noch recht hohe Kirchensteuereinnahmen sollten die sogenannten »Pantoffelkirchen« durch ihre Wohnortnähe die Anzahl der Kirchenbesucher steigern. Von der Aufbruchsstimmung der 1960er Jahre in der Kirche getragen, weisen die Autoren des Dokumentes zur Grundsteinlegung darauf hin, dass der Bauprozess geschehe, »während […] das 2. vatikanische Konzil die Kirche neuzugestalten sucht«. Sie schließen ihre Ausführungen mit der Fürbitte, »dass auch dieser Kirchbau mithelfe, dass hier am Ort Kirche Christi lebendig werde.«

Die Lage im Stadtteil

In Holthausen, damals wie heute ein Stadtteil ohne ein identifizierbares Zentrum, folgte auf die Gründung eines Kirchbauvereins im Jahr 1950 nach drei Jahren der Erwerb eines Grundstückes. Wie die bauzeitlichen Fotos andeuten, liegt es inmitten einer lockeren Wohnbebauung. Lediglich im Nord-Westen grenzt das Grundstück an die Klapperstrasse, eine Durchfahrtsstraße mit geringem Einzelhandel. Aufgrund der topografischen Lage, der geringen Bauwerkshöhe von ca. 22 Meter und dem Fehlen des ursprünglich vorgesehenen Glockenturms verfügt die Kirche über keine nennenswerte Fernwirkung. Steht man jedoch davor, erregt der organisch-expressiv geformte Baukörper inmitten der kontrastierenden bürgerlichen Vorortbebauung noch heute Erstaunen.

Die Baumeister

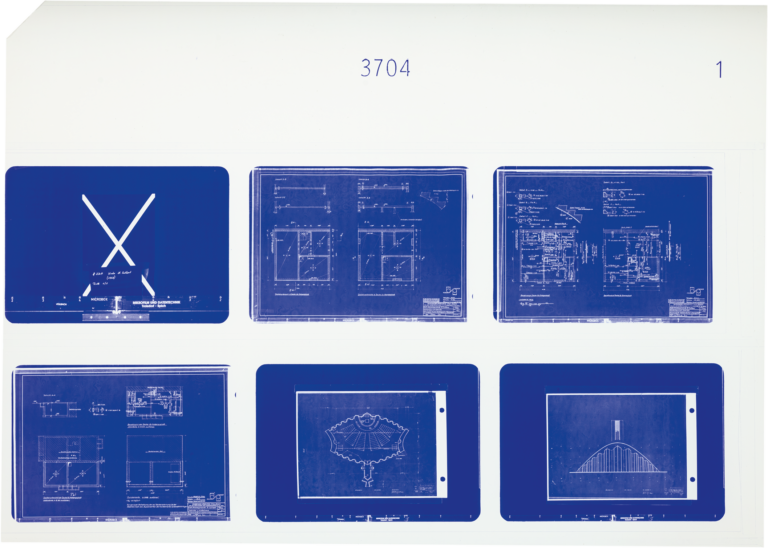

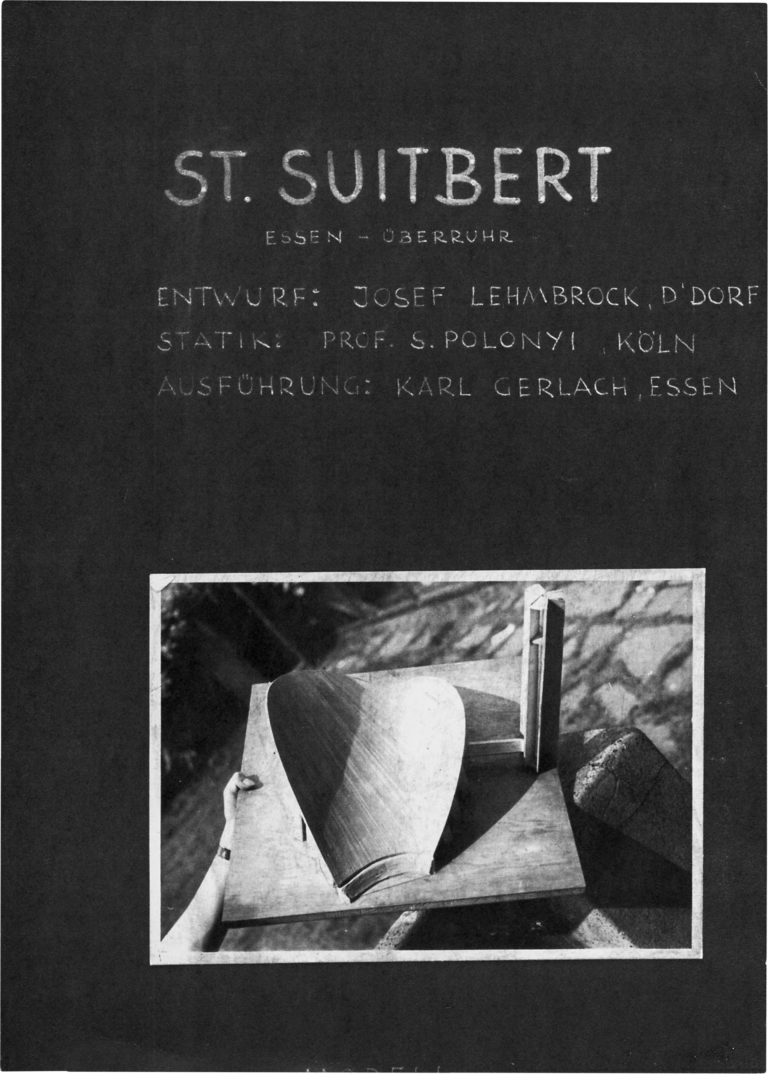

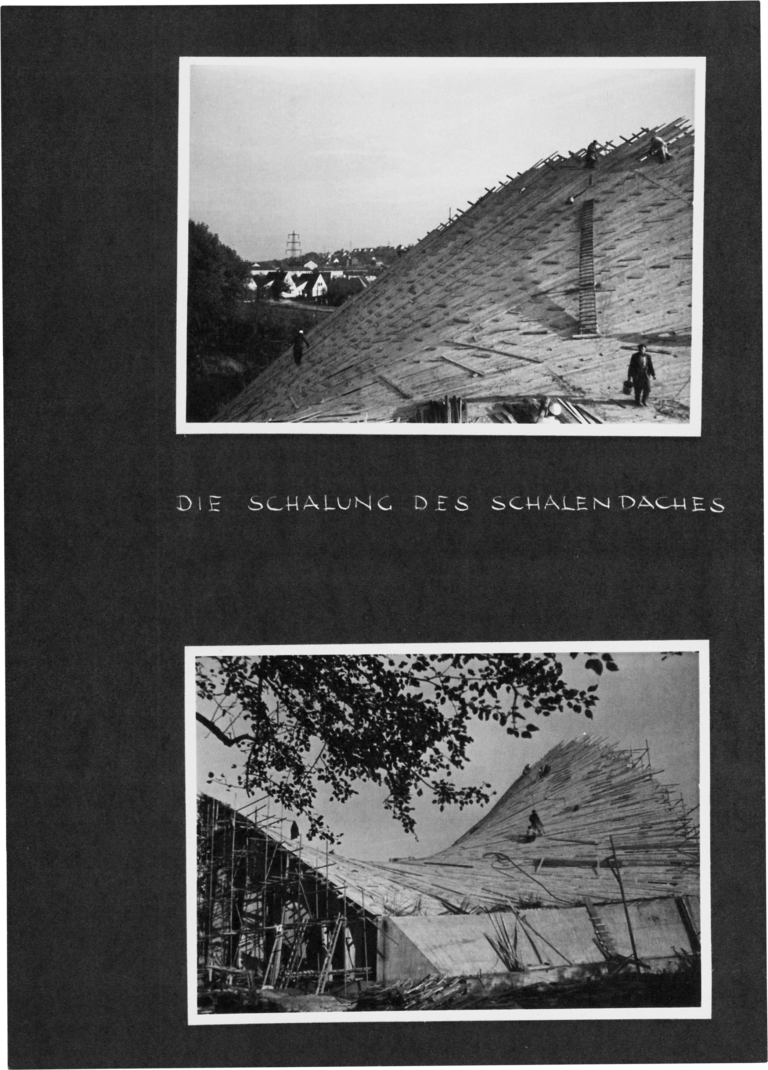

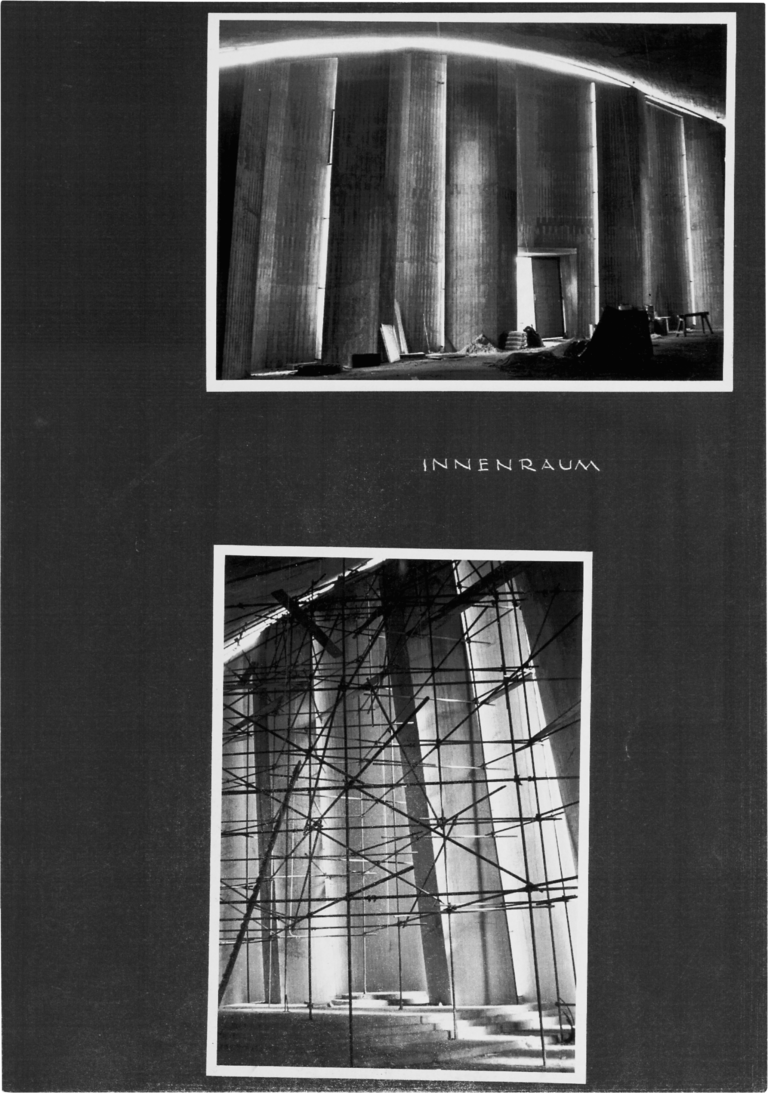

Der Architekt Lehmbrock (1918–1999) hatte sich im Rheinland bereits mit verschiedenen Kirchbauten einen Namen gemacht. Wie die Dokumentationsfotos des Projektes zeigen, besticht St. Suitbert außen wie innen durch das Dach, welches der Statiker Stefan Polónyi (1930–2021) als freitragenden hyperbolischen Paraboloid konstruierte (#Kirchenbauten im Ruhrgebiet und ihre Architekt:innen). Es handelt sich dabei um eine nur vier Zentimeter starke, zweifach gekrümmte Betonschale, die dem Bauwerk die Bezeichnung »Sattelkirche« einbrachte und zu Polónyis wichtigsten Werken zählt. Der gebürtige Ungar war Mitbegründer des »Dortmunder Modell Bauwesen«, einer (Wieder-)Zusammenführung der Ausbildung von Architekt:innen und Bauingenieur:innen an der Technischen Universität Dortmund zur Förderung einer konstruktiven Zusammenarbeit am Bau – ebenso wie es Polónyi und Lehmbrock in Holthausen und bei drei weiteren Kirchen beispielhaft exerzierten. Sie bedienten sich des damals neusten Stands der Bautechnik, um »das alte und immer wieder neue Geheimnis des Sakralen spürbar zu machen«, so Lehmbrock in einem Aufsatz von 1966 mit dem Titel »Gesellschaft Kirchenbau. Kirchenbau Gesellschaft«. Im benachbarten Stadtteil Überruhr-Hinsel entstand nach dem Abriss der neugotischen Kirche von St. Mariä Heimsuchung aus dem Jahr 1874 fast zeitgleich zu St. Suitbert ein kubischer Neubau aus Ziegeln, der durch seine Kubatur und Materialität einer Industrieanlage ähnelt. Im Gegensatz dazu wollte Lehmbrock »alle Möglichkeiten ausnutzen, die der Steigerung des Bauwerks Kirche dienen, um es so deutlich vor den Profanbauten auszuzeichnen«. Im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils bezeichnete er den Kirchenbau als eine »Umbauung der Gemeinde vor und um den Altar«. Ganz Ingenieur archivierte sein Kollege Polónyi seine Planzeichnungen in zeittypischer Weise als Microfiche im praktikablen Kleinbildformat, die zusammen mit der oben beschriebenen Fotodokumentation Bestandteil seines Nachlasses im Baukunstarchiv NRW sind.

Baubeschreibung

Wie dem Microfiche mit der Nummer 3704 zu entnehmen, bildet auch in St. Suitbert der Altar den Ankerpunkt der Gestaltung. Der von Lehmbrock selbst entworfene massive Marmoraltar steht erhöht auf einer Altarinsel auf der kurzen Mittelachse des ellipsenförmigen Grundrisses. Die Bänke sind fächerförmig auf ihn ausgerichtet. Durch seine offene Dachuntersicht wirkt der Raum zunächst höhlenartig und findet dann im Anstieg über dem Altar seinen höchsten Punkt (#Arche-typische Refugien in einer dachlosen Welt). Im umgekehrten Verlauf neigt sich der Boden zum Altarraum. Die nicht-tragenden, geneigten Längswände ermöglichen durch ihren lamellenartigen Aufbau mit wandhohen Fensterschlitzen einen diffusen Lichteinfall. Die Wände nehmen zwar den Verlauf der Dachkante auf, lassen jedoch Raum für ein Lichtband, welches das Dach optisch schweben lässt und als Lichtbogen den Altarraum überstrahlt. Die Fensterschlitze in der Rückwand schaffen einen leuchtenden Vorhang aus Beton, der die Szene zusätzlich einrahmt (#Kirche St. Nicolai). Durch die nüchterne Konstruktions- und Materialsichtigkeit an den Oberflächen und eine reduzierte Ausstattung des Kirchenraumes schenkte man diesem auratischen Lichtspiel Raum und lenkte den Fokus auf das Altargeschehen.

Umgestaltung des Baus

Ende der 1980er Jahre setzte man im Zuge von Sanierungsarbeiten auf eine stärkere »Ausgestaltung« des Bauwerks und erzielte dadurch eine in Teilen traditionellere Lesbarkeit des Kirchenraumes: So stellte man ein großformatiges Altarkreuz mit Jesusfigur in naturalistischer Darstellung auf, hängte Holzschnitte eines Kreuzwegzyklus auf und nahm Einbauten vor, wie eine Chorempore über dem Eingang, einen neuen Beichtstuhl sowie eine kleine Marienkapelle in edler Holzoptik. Der nüchternen Wirkung des Raumes entgegnete man mit Stirnholzparkett anstelle des ursprünglichen Steinfußbodens und im Bereich der schalungsrauhen Altarrückwand mit einem Farbanstrich in Gestalt bunter geometrischer Formen. Im Außenbereich markiert seit dieser Umbauphase ein rundes Vordach über sechs Säulen mit kegelförmigem Dach den Eingang. Außen wie innen treten die Ein- und Anbauten jedoch nicht in einen Dialog zum Bestand.

Ursprüngliche Entwurfsidee

Die Zeichnungen auf dem Microfiche mit der Nummer 3704 sowie das Modellfoto dokumentieren eine Entwurfsidee, die sich nur anhand des Archivmaterials nachvollziehen lässt: Als Portal auf der kurzen Mittelachse sah Polónyi einen flachen Längsbau mit seitlichen Eingängen vor, der zudem eine Verbindung zu einem alles überragendem Glockenturm auf dem Kirchenvorplatz herstellen sollte. Unter anderem aus Kostengründen wurde diese große Geste nicht realisiert und stattdessen das stählerne, vom Bau abgerückte Glockengerüst der Notkirche stehen gelassen.

Aktuelles Erscheinungsbild

Zwischen dem Kirchenvorplatz und der angrenzenden Klapperstraße verhindert ein Kirchenparkplatz eine klare städtebauliche Verbindung zum Ort. Ein nachträglich angelegtes Hochbeet markiert zusätzlich diese Trennlinie. An den Seiten wird der Platz eingefasst durch Gemeindebauten, die teilweise vor und teilweise nach der Errichtung der Sattelkirche entstanden, und in ihrer Gestaltung keinen Bezug zur Kirche nehmen. Im Süden schließen Wiesen an den Bau. Zwar sollten Kirchen eine städtebauliche Einbindung inmitten der Gemeinde finden, darin jedoch »den Kirchenbezirk zu einer Oase in der städtischen Welt« werden lassen, so Lehmbrocks Erläuterung von 1966.

Rückblickend hat der Bau kaum städtebauliche Impulse im Stadtteil gesetzt. Er ist einer der wenigen, wenn auch nicht-öffentlichen Orte im Stadtteil, an denen Menschen sich treffen können und an dem darüber hinaus ein solch ästhetisches Raumerlebnis möglich ist.

Die Zukunft des Kirchengebäudes

Unter anderem durch den engagierten Einsatz der Gemeinde soll das Kirchengebäude St. Suitbert trotz der aktuell schwierigen Finanzlage des Bistums Essen langfristig durch eine multifunktionale Nutzung unter anderem im kulturellen Bereich erhalten bleiben (#Kulturkirche Liebfrauen). Gerade eine solche Öffnung könnte, trotz des harten Verlustes für die Gemeinde, auch eine Chance für den Stadtteil sein, dessen Zeche Heinrich bereits 1968, zwei Jahre nach der Weihe St. Suitberts, schloss. Das Fördergerüst ist heute Teil der Route der Industriekultur, einem Projekt des Regionalverbandes Ruhr. »Als Zeitdokument der 1960er Jahre […] zur Erforschung und Dokumentation der Siedlungs-, Kirchen- und Architekturgeschichte« wurde St. Suitbert, ein Kleinod der Ingenieurbaukunst auf der Ruhrhalbinsel, 2019 in die Denkmalliste der Stadt Essen aufgenommen.

Der vorliegende Text wurde zuerst publiziert in: Hans-Jürgen Lechtreck, Wolfgang Sonne, Barbara Welzel (Hg.): Religion@Stadt_Bauten_Ruhr, Dortmund 2021, S. 158–173.