Ein (Stadt-)Baukörper jüdischer Kultur

Christos StremmenosMit den Worten »Wer bauen will, soll erst von Liebe singen; Und wer nicht lieben kann, soll auch nicht baun« fasste Sulamith die Bedingungen der Frauen zur Erbauung des neuen Tempels zusammen. Die beiden, dem Festspiel »Salomo« entliehenen, Verse wurden zur Einweihung der neuen Synagoge in Essen am 25.9.1913 im neuen für 1400 Personen eingerichteten Gemeindesaal gesprochen. Neben der von den Frauen begleiteten Geliebten Salomos, Sulamith, traten im Stück auch die Ältesten, der Künstler Hiram, die Kinder, der durch des Königs weises Urteil zur wahren Mutter zurückgekehrte Knabe und die Königsmutter vor Salomo, um unter Einbringung ihrer jeweiligen Sichtweisen, ihre Bereitschaft zum Bau des Tempels nachdrücklich zu bekunden.

Tempelbau

Das von Rabbiner Emil Bernhard Cohn anlässlich der Einweihung der neuen Synagoge gedichtete Festspiel erzählt die Geschichte von Salomo, der seinem Volk von seiner Vision berichtet »Schöneres [zu] schaffen, als wir schufen«, um »der Erde Diadem, die herrlich hohe Stadt: – Jerusalem!« mit einem krönenden Tempelbau »noch höher werden« zu lassen. Nach ersten Missverständnissen und deren Ausräumung durch Anhörung der Vertreter:innen seines Volkes, ließ sich der König davon überzeugen, dass der Tempelbau nur unter Einbeziehung und mit den Mühen aller als gemeinsames bekennendes Werk der Liebe zu Gott, zum Gemeinwesen und zu Jerusalem, das mit diesem Bau in seinem Sinne noch schöner und höher werden sollte, zu meistern sei.

Das froh stimmende Festspiel kann als eine allegorische Betrachtung des nach zweijähriger Bauzeit hervorgegangenen »glänzendsten« Synagogenbaus, wie ihn Kommentatoren gleich nach Fertigstellung anpriesen, gewertet werden. Durch die Stimmen der alttestamentlichen Figuren ließ der Autor verlautbaren, dass auch dieses Bauwerk ein derartiges Bekenntnis und Liebeswerk darstelle: zu Gott, zur Gemeinde, der deutschen Gesellschaft, aber auch zum Ort, der Stadt Essen, die dieser prächtige Bau wie wenig andere baulich veredelte. Mit einer an der Bogenlaibung des Eingangs angebrachten Votivtafel wurde zudem einleitend ein Bekenntnis zu Kaiser und Kaiserreich sichtbar in das Bauwerk integriert.

Angemessener Ort

Mit Heranwachsen der jüdischen Gemeinde im Zuge der Industrialisierung des Ruhrgebiets von ca. 600 um 1870 auf etwa 3700 Mitglieder im Jahr 1913 wurde das ehemalige am nordöstlichen Rand der Essener Altstadt in der Webergasse (heute Gerswidastraße) gelegene Synagogenbauwerk als Versammlungsstätte zu klein. Die Notwendigkeit eines Ausweichortes oder gar eines neuen Synagogenbaus wurde zunehmend forciert, und es wurde nach geeigneten Lösungen Ausschau gehalten. Mit dem Erwerb eines Grundstücks an der Mündung Alfredistraße und Steeler Straße 1905 und der Auslobung eines deutschlandweiten Architekturwettbewerbs 1907 waren signifikante Weichen für das Vorhaben einer neuen Synagoge gesetzt. Die Wahl des Grundstücks ist nicht allein mit der Nähe der zur damaligen Zeit zu 80 Prozent in der angrenzenden Altstadt wohnenden jüdischen Bevölkerung zu begründen. Durch die besondere dreiecksförmige Figur des Grundstücks, die eine privilegierte Lage begründet, bot sich der rasant wachsenden und selbstbewusster werdenden »liberal ausgerichtete[n] Einheitsgemeinde« ein angemessener Ort zur Realisierung eines neuen synagogalen repräsentativen Bauvorhabens. Mit einer Höhendifferenz von fünf Metern von der tiefsten Stelle an der Mündung der zwei zusammenlaufenden Straßen auf Höhe Schützenbahn zur höchstgelegenen an der östlichen Grundstücksgrenze in der Steeler Straße, besaß das Grundstück eine besondere Hanglage mit exponierter Ausrichtung zur Altstadt und war prädestiniert, ein prägnantes, sich zuspitzendes Gegenüber zu erzeugen.

Synagoge mit großstädtischem Antlitz

Der Architekt Edmund Körner bekräftigt mit seinem Synagogenentwurf die besondere Lage und Topografie und macht sich die Eigenschaften der Hanglage und Grundstücksfigur zunutze. Entlang einer zentralen, von der schmalsten zur breitesten Stelle gezogenen West-Ost-Achse erzeugt er eine Choreografie sich abwechselnder städtischer und synagogaler Raumfolgen. Die einzelnen volumetrisch wirksamen Elemente, wie eingefasster Vorhof, konkav geformtes Giebelwandhaus, zentraler Kuppelbau und an Eckpunkten aufgehende kuppelüberdachte Türmchen werden zudem über diese Achse zu einer sich hochstaffelnden massiven Kubatur verwoben. Mit vorgelagertem, sich über eine Treppenanlage vom Straßenniveau abhebenden wandelgangartig umsäumten Vorhof, bogenüberspannter Eingangssituation, sich anschließender Vorhalle und dem zentralen Kuppelsaal mit halbkreisförmiger Empore ist eine abwechslungsreiche, sich zunehmend verbreiternde und erhöhende Raumfolge komponiert, die an der höchsten Stelle unter der großen Kuppel vor dem monumental gegliederten Thoraschrein einen räumlichen Höhepunkt findet. Doch Körners Verwebung des Synagogenbaus mit der städtischen Textur griff vor dem Zweiten Weltkrieg viel weiter und begann nicht erst an der Bordsteinkante vor der Synagoge entlang der Schützenbahn. Vom Essener Markt aus schlug sich, eingefasst durch historische Altstadthäuser, eine Sichtachse entlang der Steeler Straße (heute überbauter Teil), die den die Straßenmündung massiv ausbildenden Synagogenbau fokussierte. Somit waren das Herz der Stadt, der zentrale historische Markt und der große kuppelüberdachte Saal mit dem monumentalen Thoraschrein stadträumlich über diese Achse zusammengeschaltet. Die vorgenommene städtebauliche Kontextualisierung wird von den meisten Kommentatoren als freistehender Synagogenbau charakterisiert. Dies gibt allerdings die Qualität der Einbindung nur bedingt wieder. Mit direkt anschließendem Gemeindehaus und Oberrealschule entlang der Steeler Straße und vorgesehenem Anschluss eines geplanten Kasinos an der Alfredistraße wirkt das Bauwerk vielmehr wie ein ausgeprägter, die steinerne städtische Textur krönender Eckstein.

Körners Arbeitsweise hatte den künstlerischen Anspruch einer ganzheitlichen Betrachtung der Architektur, beginnend mit der Einfügung im steinernen städtischen Gewebe bis hin zur Ausbildung genuiner Details sowie der Gestaltung von Einrichtungsgegenständen unter dem Dach einer sich monumental ordnenden Architektur. Mit jüdisch-orientalischen und christlich-abendländischen typologischen und ornamentalen Anleihen, der Verwendung neuer Baustoffe und Produktionsweisen gelingt ihm eine spannungsreiche atmosphärische Verbindung von Moderne und Tradition, und er erschafft einen prägnanten Synagogenbau edlen großstädtischen Antlitzes. Sein Entwurf ging als einer von drei Preisträgern aus 72 eingereichten Arbeiten des 1907 ausgelobten Architekturwettbewerbs hervor. 1908 wurde er mit der Planung und Ausführung der Synagoge beauftragt unter der Prämisse, seinen eingereichten und gedrungen wirkenden Wettbewerbsentwurf unter Mitwirkung der Gemeinde zu überarbeiten. Im Zuge dieser Beauftragung wurde er 1909 gar zum künstlerischen Leiter der Entwurfsabteilung des Essener Hochbauamtes berufen. Dieser Umstand bezeugt, welche Bedeutung die Verantwortlichen der Stadt Essen diesem Bau beimaßen.

Unter reger Beteiligung des Rabbiners Dr. Salomon Samuel überarbeitete Körner seinen ursprünglichen Entwurf und kreierte ein Gesamtkunstwerk. Unter Einsatz von Eisenbeton und Stahl für die Herstellung tragender Bauteile, quaderförmig bearbeiteten regionalen Muschelkalks für die Bekleidung der Außenmauern, der Verwendung überlieferter jüdischer Symbolik und Ornamentik in zeitgenössischer Interpretation schuf Körner eine Liaison von Tradiertem und Modernem und erzeugte eine eigene ausdrucksstarke Monumentalität.

Mutwillige Zerstörung

Die Jüdische Gemeinde konnte ihren einzigartigen, das Essener Stadtbild prägenden (#Profane städtebauliche Planung), weit über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus bekannten und hochgelobten neuen Synagogenbau jedoch nur 25 Jahre nutzen. Mit den gewaltsamen Ereignissen der Novemberpogrome vom 9. auf den 10.11.1938 wurde neben zahlreichen Synagogen und jüdischen Einrichtungen in ganz Deutschland auch der Essener Synagogenbau in Brand gesetzt. Das Bauwerk erlitt in seinem Inneren schwere Beschädigungen, und die jüdische Gemeinde verlor ihre repräsentative Versammlungsstätte. Nach erlittener Diskreditierung, Verfolgung, Völkermord, materieller und kultureller Enteignung während der Nazizeit zählte die einst große, auf 4500 Mitglieder herangewachsene jüdische Gemeinde, nur wenige Überlebende. Der Synagogenbau am Steeler Tor hatte trotz massiver Bombenangriffe den Zweiten Weltkrieg als eines der wenigen Gebäude in der näheren innerstädtischen Umgebung in seiner äußeren Struktur fast unversehrt überstanden und wirkte mit seiner verbliebenen massiven Hülle als ein steinernes, an Pogrom, Vertreibung, Verfolgung und Völkermord erinnerndes Mahnmal.

Negierung eines Gedenkortes

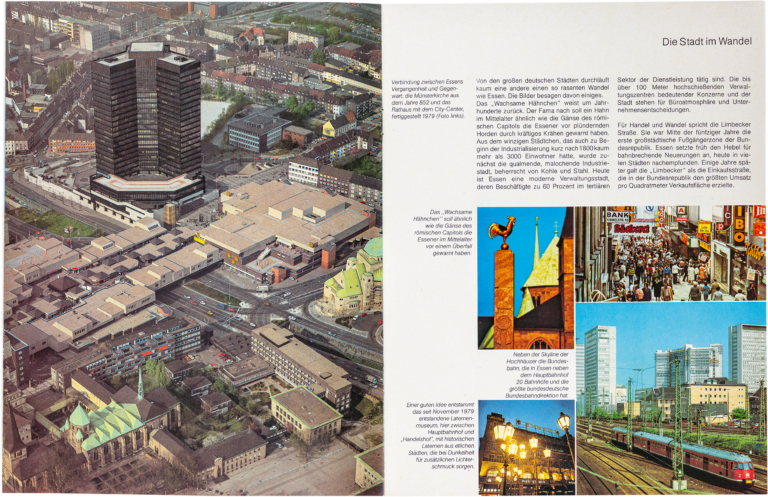

Trotz der exponierten Lage und Präsenz des Baukörpers im Stadtraum sollten jedoch noch Jahrzehnte vergehen, bis die gesellschaftlich-historische Relevanz und Bedeutung des Ortes in das kollektive Gedächtnis in angemessener Weise fanden. Was Krieg und Nazidiktatur nicht oder nur teilweise zum Opfer gefallen war, wurde oftmals im Zuge des autogerechten Stadtumbaus zerstört. Der in Körners Konzeption kompositorisch und choreografisch bedeutsame, zwischen Synagoge und Stadt vermittelnde Vorhof, wurde, trotz kaum erlittener Kriegsschäden im Zuge der autogerechten Verbreiterung der vorgelagerten Schützenbahn, gänzlich abgetragen. Das Bauwerk rückte somit unmittelbar an eine Schnellstraße, die einzig unter der Prämisse eines fließenden motorisierten Verkehres geplant und gestaltet wurde. Der Wiederaufbau – der zu großen Teilen auch einen Stadtumbau einleitete – verwandelte zudem die nähere innerstädtische Umgebung zu einer fast austauschbaren modernen urbanen Landschaft. Auf einer durch das Stadtmarketing 1981 herausgegebenen Broschüre präsentiert sich Essen als eine sich von der »qualmende[n] Industriestadt« zur erfolgreichen und modernen Verwaltungs- und Handelsmetropole verwandelnde Großstadt, deren Einwohner:innen nun zu 60 Prozent im tertiären Sektor beschäftigt sind. Das einleitende Luftbild gibt die Auswirkungen dieses radikalen Umbaus sehr eindrucksvoll wieder. Der Ausbau der Innenstadt erfolgte allein durch die Vorgaben des Handels, der Verwaltung und des Verkehrs. Das heutige Stadtbild wird deutlich durch den 1979 auf einem Grundstück außerhalb der historischen Altstadt realisierten Rathausneubau und einem als Einkaufspassage über der Schützenbahn konzipierten Brückenbauwerk, das eine fußläufige Verbindung vom neuen Rathaus zum Zentrum garantieren soll, dominiert. Allein die Synagoge mit dem gegenüberliegenden Essener Dom und der Domschatzkammer sind Ankerpunkte, die an den einstigen Ort verweisen und die ehemalige historische Stadttextur fragmentarisch wiedergeben.

Die Zerstörungen, welche das ehemalige Synagogengebäude in der Nachkriegszeit an seiner Bausubstanz erlitt, wiegen jedoch weit schwerer. 1959 erwarb die Stadt Essen das Grundstück der ehemaligen Synagoge und stellte 1961 die Räumlichkeiten der aus dem kleinen Haus der Villa Hügel ausgezogenen Sammlung »Industrieform« als Ausstellungsort zur Verfügung. Mit der Präsentation formschöner Objekte und Gebrauchsgegenstände aus industrieller Produktion in Dauer- und Wechselausstellungen hatte sich die junge Institution der Förderung guter funktionsbewusster Form und Gestaltung verschrieben. Mit neu eingezogenen Galerien, Zwischenebenen und einer freistehenden Treppenanlage wurde eine Ausstellungsarchitektur implantiert, deren zugrundeliegender Gestaltungswille durchaus ablesbar, gleichzeitig jedoch nicht daraufhin ausgelegt war, mit dem Vorgefundenen, dem synagogalen Raum und seiner historischen Kontur, in Dialog zu treten. Somit erfolgte bemerkenswerterweise ein Umbau des Innenraums zur weißen Hülle. Dies ging zu Lasten der noch überlieferten baulichen Substanz, die selbst Brandstiftung und Krieg überstanden hatte. Die in den ersten Jahren des Hauses »Industrieform« herausgegebenen Broschüren erwähnen mit keinem Satz den Ort oder den ehemaligen Synagogenbau und lassen in einen Ausstellungsraum blicken, der suggeriert, die architektonische Hülle sei zugunsten einer möglichst ablenkungsfreien Präsentation zurückgetreten. Die Reduktion des Kontextes auf eine weiße, sich zurücknehmende Hülle mag zwar für museale Räume und Belange ihre Berechtigung haben; im konkreten Fall wirkt sie jedoch eher wie eine Negierung des Ortes unter Ausblendung seiner Geschichte.

Wiederentdeckung eines (Stadt-)Baukörpers jüdischer Kultur

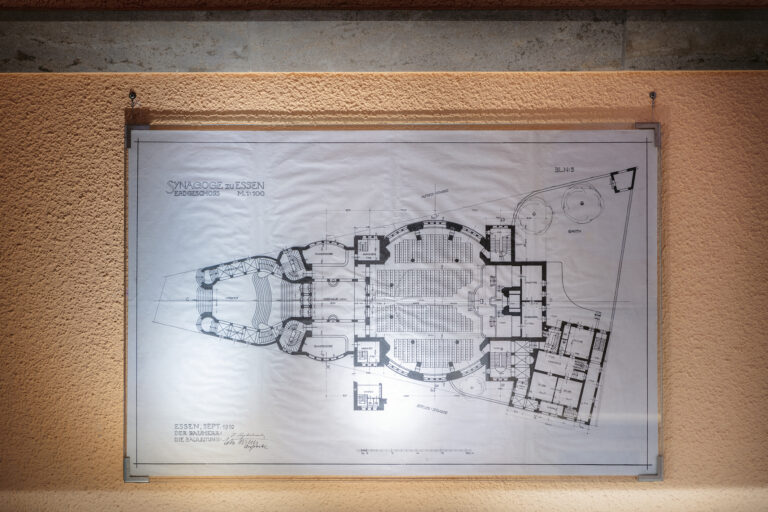

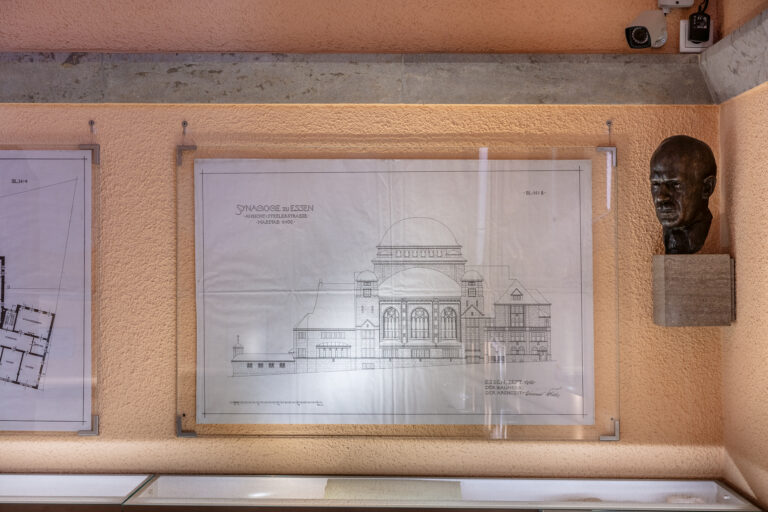

Die »Wiederentdeckung« des Ortes, und seiner überlieferten massiven Stofflichkeit wird erst stufenweise einsetzen. 1979 wird ein Kurzschluss einen Brand auslösen, der einen großen Teil der Ausstellung zerstört. Mit Auszug des Hauses »Industrieform« 1979 entschied sich der Rat der Stadt Essen nach lang geführten Diskussionen im selben Jahr zur Errichtung des Gedenkortes Alte Synagoge Essen. Nach einer Rekonstruktion-im-Ansatz 1988–1986 wurde die Synagoge in schlichter und sehr atmosphärischer Weise zu ihrer ursprünglichen Erscheinung zurückgeführt. Nach mehrjährigen Debatten über Ausrichtung und Ausdifferenzierung des Programms als Erinnerungsort, Mahn- und Gedenkstätte, Ausstellungs- und Veranstaltungsort ist nun seit 2010 das Haus Jüdischer Kultur im ehemaligen Synagogenbauwerk untergebracht. Die Dauerausstellung des Hauses beinhaltet die Sektionen »Quellen jüdischer Tradition«, »Feiertage und Schabbat«, »Jüdischer Way of Life«, »Geschichte der Juden Essens« und »Geschichte des Hauses« – in letzterer finden sich auch Originalzeichnungen aus dem Jahr 1910 des überarbeiteten Synagogenentwurfs aus der Feder Edmund Körners. Mit dem Haus jüdischer Kultur beherbergt das historische Bauwerk nun eine Institution, die den Fokus nicht allein auf die schicksalhafte und grausame Verfolgung und Ermordung richtet, sondern das jüdische Leben in all seinen tradierten und modernen Facetten als lebendige gestaltende Kultur präsentiert. Mit ihr entfaltet sich jüdische Kultur wieder in einem Bauwerk, das zu den prägnantesten und prachtvollsten (Stadt-)Baukörpern des Ruhrgebiets und Deutschlands zählt.

Der vorliegende Text wurde zuerst publiziert in: Hans-Jürgen Lechtreck, Wolfgang Sonne, Barbara Welzel (Hg.): Religion@Stadt_Bauten_Ruhr, Dortmund 2021, S. 90–105.