Beton und Wiederaufbau

Christin Ruppio»Bei der nachdenklichen Betrachtung des Kultus entdeckt man immer wieder mit Erstaunen, welchen Platz der Stoff, die Materie im religiösen Leben einnimmt. Das Religiöse […] fordert Vorgänge geistiger Art beim Menschen stets neu heraus. Aber der Träger des Religiösen ist Stofflichkeit.« Kurt Goldammer

Wenngleich der Autor des Buches »Die Formenwelt des Religiösen« (1960), aus dem das einleitende Zitat stammt, Materialität in den Fokus nahm, würdigte er die moderne Architektur – also den im Stadtraum sichtbaren Ausdruck des Sakralen – mit keinem Gedanken. Vielmehr sah er die Bestrebungen, sich auch formal einer »modernen Gesellschaft« – wie er es nennt – anzubiedern, als Gefährdung des Sakralen. Demgegenüber stand in der Nachkriegszeit aber ebenso Begeisterung für die Möglichkeiten neuer Formensprachen durch neue Materialien – allen voran Beton.

Wiederaufbau

Im Folgenden soll es um zwei stadtbildprägende, evangelische Kirchen in Dortmund gehen, die viel über das Verhältnis von Beton und Sakralbau verraten: St. Nicolai und St. Reinoldi. Beide stammen nicht gänzlich aus der Nachkriegszeit, sind aber in dieser vom Dortmunder Architekten Herwarth Schulte wiederaufgebaut worden (#Kirchenbauten im Ruhrgebiet und ihre Architekt:innen) und somit im Bestand des Baukunstarchiv NRW präsent. St. Nicolai war 1930 die erste Stahlbetonkirche Deutschlands und ist damit ein Signet für Beton im Kontext des Sakralbaus. Nach ihrer Beschädigung im Zweiten Weltkrieg begannen erste Ausbesserungen bereits 1947, und bis in die 1960er Jahre hinein wurde St. Nicolai instandgesetzt. St. Reinoldi hingegen wirkt auf den ersten Blick wie ein rein historistischer Wiederaufbau, der erst bei genauerem Hinsehen einen bemerkenswerten Einsatz von Beton offenbart. Der Wiederaufbau von St. Reinoldi 1947–1956 fand unter großer Anteilnahme der Bevölkerung statt.

Gegen einigen Widerstand

1928 – ein Jahr vor Baubeginn von St. Nicolai – erschien mit »Beton als Gestalter« ein Werk, das die neuen Möglichkeiten aus Sicht eines Ingenieurs und eines Architekten auslotete. In dieser Publikation wurde die enge Kooperation von Künstlern und Industrie – also den Produzenten des Werkstoffs – hervorgehoben sowie die Möglichkeit völlig neuer Formfindung durch ein frei formbares Material. Dieser Aufruf lässt sich jedoch nicht als Zeichen für eine allgemeine Anerkennung dieses Baustoffes lesen, sondern vielmehr als Anzeichen dafür, dass er zu dieser Zeit der Fürsprache bedurfte. Auch die Umsetzung von St. Nicolai mit offenliegendem Beton und – scheinbar – ohne Anleihen an historische Formen musste gegen einigen Widerstand durchgesetzt werden.

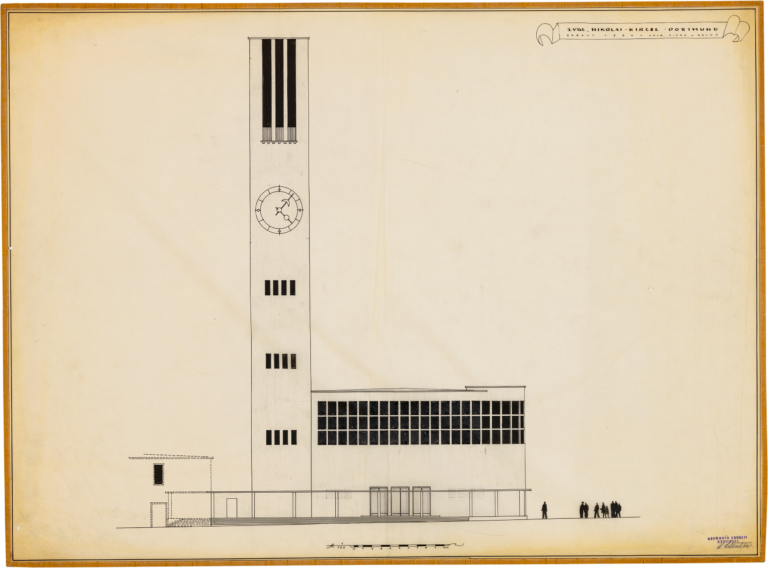

Die Dortmunder Architekten Peter Grund und Karl Pinno (#Baukunstarchiv NRW) hatten den 1927 ausgeschriebenen Wettbewerb zwar gewonnen, doch die obere Kirchenleitung in Münster ging so weit, einen Gegenentwurf anzufertigen, um den Bau zu verhindern. Dennoch konnte St. Nicolai nach den Plänen von Grund und Pinno 1930 eingeweiht werden. Zwischenzeitlich hatten die Architekten den Wettbewerbsentwurf angepasst und dabei das Satteldach durch ein Flachdach ersetzt, was den Bau noch mehr an die Architektur der Neuen Sachlichkeit erinnern ließ.

Sichtbeton

An der Kreuzung von Lindemannstraße und Krückenweg (heute Wittekindstraße) bildete St. Nicolai um 1930 einen Dreh- und Angelpunkt im südlich der Innenstadt gelegenen Stadtteil. Dieser diente als Bindeglied zwischen Stadtkern und den zur Bauzeit von St. Nicolai neu eingemeindeten Stadtteilen Hörde und Hombruch. Auf der anderen Seite des Hindenburgdamms (heute B1) war kurz zuvor die Westfalenhalle eröffnet worden. St. Nicolai musste sich also auch gegen einige schon bestehende, aufmerksamkeitserregende Bauten behaupten. Der eng mit Industriebauten assoziierte, schalungsrauhe Sichtbeton (#Die Essener Kirchenbauausstellung von 1929 im Kontext) von Fassaden und Innenraum konnte die gewünschte Aufmerksamkeit erregen, ohne zu protzen. Paul Girkon, Leiter der Beratungsstelle für kirchliche Kunst und am Bau von St. Nicolai beteiligt, schrieb dazu: »Das Arme und Dürftige, dieses […] Materials ist hier zu einem prinzipiellen Zeugnis der Seligpreisung geistlicher Armut geworden, zu einer asketisch-radikalen Absage an alle äußere Zutat, an Schmuck und Beiwerk, an Repräsentation und Fassade.« Girkon argumentierte über die Materialbeschaffenheit gegen Kritiker, die den Bau von Kirchen in den von Armut und Arbeitslosigkeit geprägten späten 1920er Jahren als Verschwendung ansahen.

Bedeutung der Lichtarchitektur

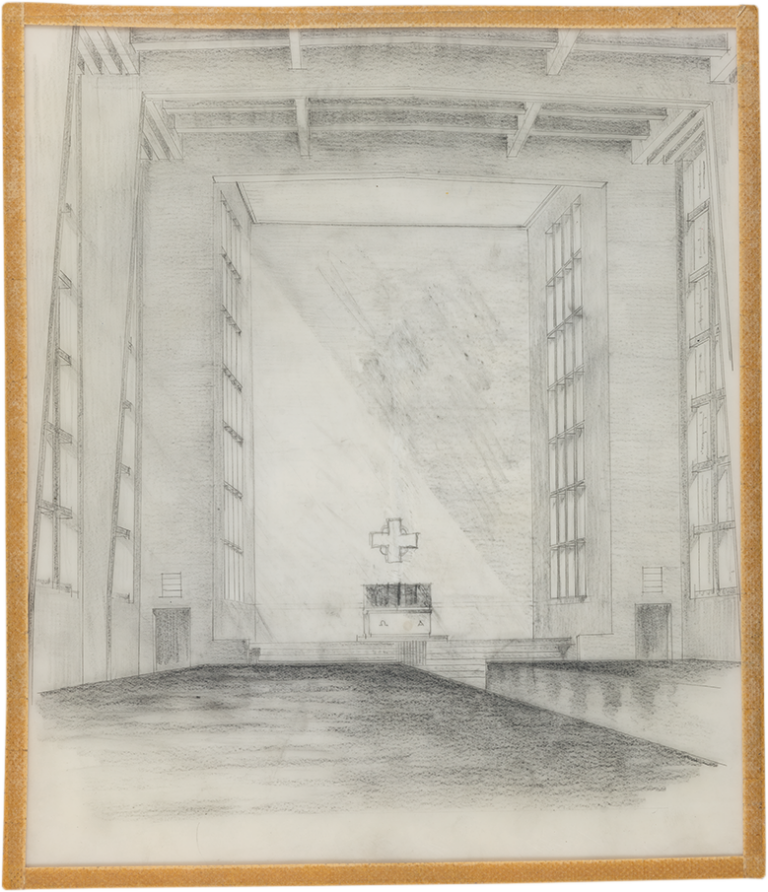

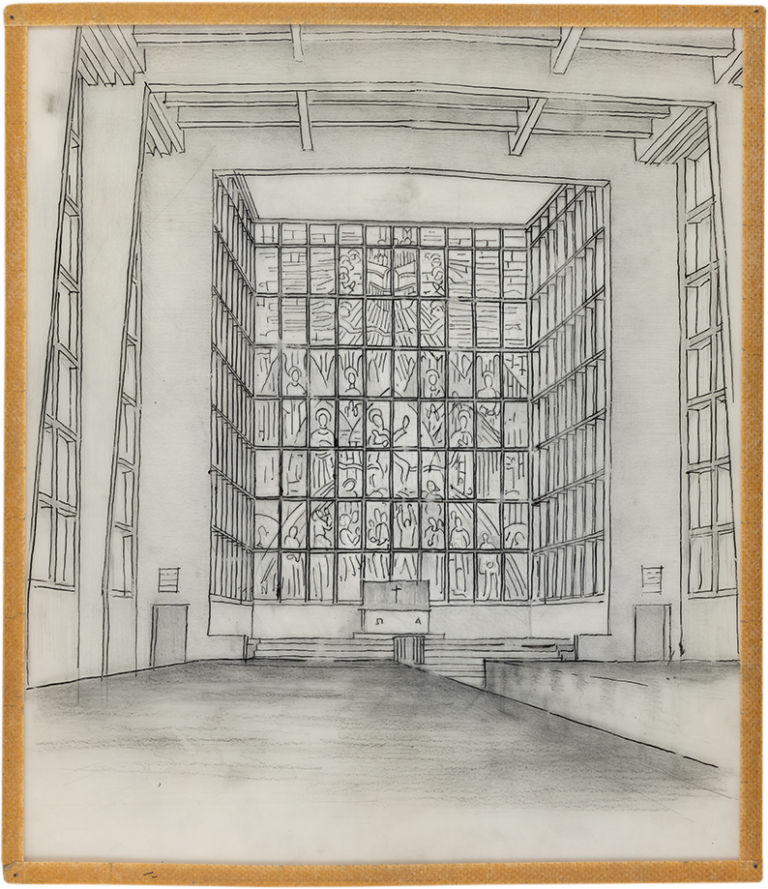

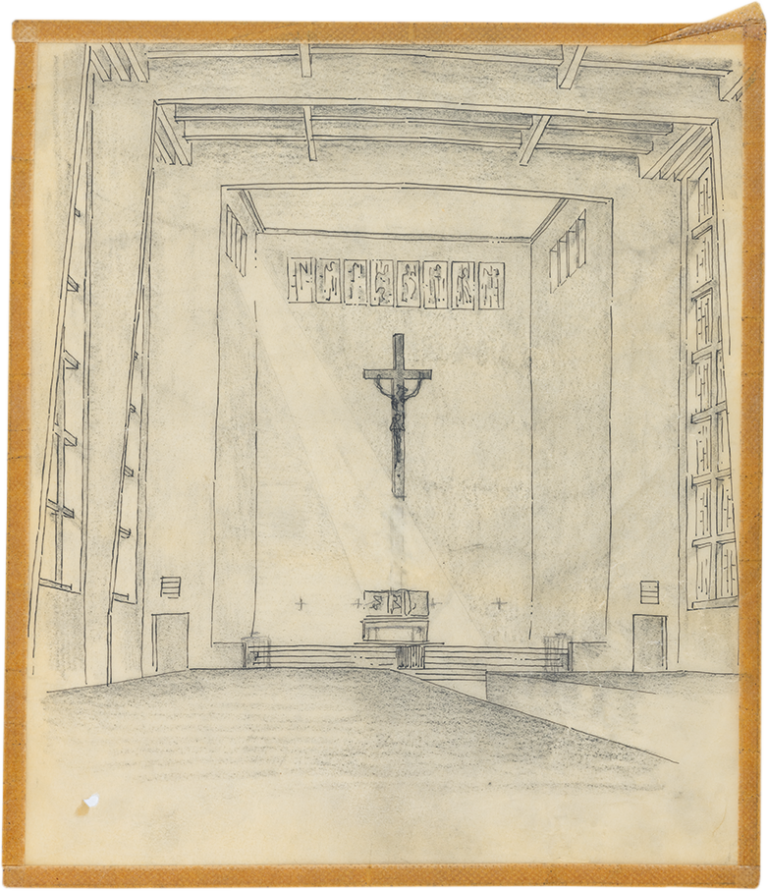

Um auf die Kritik der Unvereinbarkeit neuer Materialien und Formen mit dem Glauben einzugehen, attestierte Girkon dem Stahlbetonbau einen direkten Bezug zum sakralen Geist der Gotik. Stahlbetonkonstruktion wurde bereits von Auguste Perret bei Notre Dame du Raincy (1922/1923) nahe Paris und von Karl Moser bei der Antoniuskirche (1927) in Basel genutzt. Beide demonstrieren, wie die mit Stahlbeton einhergehende Möglichkeit, scheinbar ganze Wände aus Glas zu errichten, durchaus an Konstruktionen der Gotik erinnert. Eine Reihe kleinformatiger Perspektiven im Bestand Herwarth Schulte zeigt, dass er sich beim Wiederaufbau von St. Nicolai in besonderem Maße mit der Bedeutung der Lichtarchitektur für die Wirkung des Altarraums auseinandersetzte. Auf einigen Zeichnungen ist die Verglasung hinter dem Altar detailreich ausgeführt, bei anderen erscheint sie hingegen fast durchsichtig, und Schulte skizzierte vielmehr den seitlichen Lichteinfall. In Schultes Zeichnungen wird das Streben des Raums in Richtung Altar deutlich. Der trapezförmige Grundriss verjüngt sich in Richtung Chor hin und unterstützt damit die Konzentration auf den Altar.

Gestaltung im Chorraum

Damit einher ging in den 1920er Jahren ein Diskurs über die gesteigerte Bedeutung von Abendmahl und ritueller Handlung in der evangelischen Kirche – im Gegensatz zu einer vorwiegenden Konzentration auf das Wort der Predigt. Während das Langhaus der Saalkirche St. Nicolai durch die nach Innen gezogenen Stützen der Stahlbetonkonstruktion rhythmisiert wird, wurde diese Gestaltung im Chorraum aufgehoben, um den Eindruck einer ununterbrochenen Glasfläche zu verstärken (#Stahllamellen-Modellkirche). Die rhythmisierenden Betonbinder im Langhaus wurden von Grund und Pinno nochmals hervorgehoben, indem sie – ebenso wie ein monumentales Kreuz im Chorraum – mit Bändern aus Soffittenlampen beleuchtet wurden. Eine Beleuchtung, die insbesondere im Zusammenspiel mit den Sichtbetonwänden, an die Reklamen der Innenstadt erinnerte. Beim Wiederaufbau wurden diese Beleuchtungsakzente nicht erneuert.

Leuchtturm im urbanen Raum

Auf Ansichten der Fassaden zeichnete Herwarth Schulte die Glasfronten als schwarze Flächen ein, was ihrer tatsächlichen Anmutung von außen nahekommt. Ihre imposante Wirkung als leuchtende Wände erhalten die Fenster erst aus der Innenansicht. Gemäß den Anforderungen der Auftraggeber wurde der Bau von innen heraus gedacht, vernachlässigte dabei aber nicht die Positionierung in der urbanen Umgebung(#Arche-typische Refugien in einer dachlosen Welt). Paul Girkon fasste diese besondere Herausforderung so zusammen: »Die Eisenbeton-Kirche […] zeigt als Bauaufgabe mit seltener Klarheit die beiden Brennpunkte des Problems: das Außenbild als städtebauliche Dominante, als weithin wahrnehmbare und wirksame Bezeugung der sakralen Stätte im Lebensbereich der Großstadt – und den Innenraum als ›gebaute‹ Liturgie, als Raumgestalt und architektonische Gestalt des Kultus.« Trotz der zunächst verschlossen wirkenden Fassaden war St. Nicolai bereits um 1930 ein Leuchtturm im urbanen Raum. Das bis heute charakteristisch leuchtende Kreuz auf dem schlanken, hohen Turm machte St. Nicolai bereits zur Entstehungszeit weit über die Grenzen des Stadtteils hinaus sichtbar und so zu einem Orientierungspunkt über mehrere Generationen hinweg.

Schäden am Beton

Grund und Pinno brachten zudem an allen vier Turmseiten eine Uhr mit beleuchteten Ziffern und Zeigern an. Auch Schulte nahm die Uhren zunächst in seine Wiederaufbaupläne auf, löste sich in einigen undatierten Ansichten. aber von der Sachlichkeit des Vorbildes und experimentierte mit verspielteren Zeigern. Einige Ansichten des Turms, teils auf 1960 datiert, zeigen ihn letztlich ohne Uhr, was die massiven Sichtbetonflächen noch mehr in den Vordergrund stellt. Eine Fassade, die bis heute eine denkmalpflegerische Herausforderung darstellt. Bereits in Schultes Akten aus den Jahren um 1960 finden sich umfangreiche Korrespondenzen zu Schäden am Beton. In diesem Zuge wurden Fotografien zwischen Schulte und den Herstellern versendet, auf denen man den Turm direkt nach seiner Fertigstellung sieht. Ebenso wird ersichtlich, wie Wasser an Betonfassaden mit großen Glasfenstern zu einem fortwährenden Problem werden kann. In den Jahren danach finden sich immer wieder Korrespondenzen über die Instandhaltung und eine Sammlung unterschiedlicher Lösungen, die den Erhalt der Sichtbetonfassade ermöglichen sollen. Letztlich musste der Turm jedoch verputzt werden, um ihn vor weiteren Schäden zu schützen. Da in den Turm von St. Nicolai nur Treppenpodeste aber keine Geschosse eingezogen sind, birgt er ein eindrucksvolles Raumerlebnis. Man blickt vom Boden an den Sichtbetonwänden entlang bis in das Glockengeschoss hinauf.

Turmvarianten

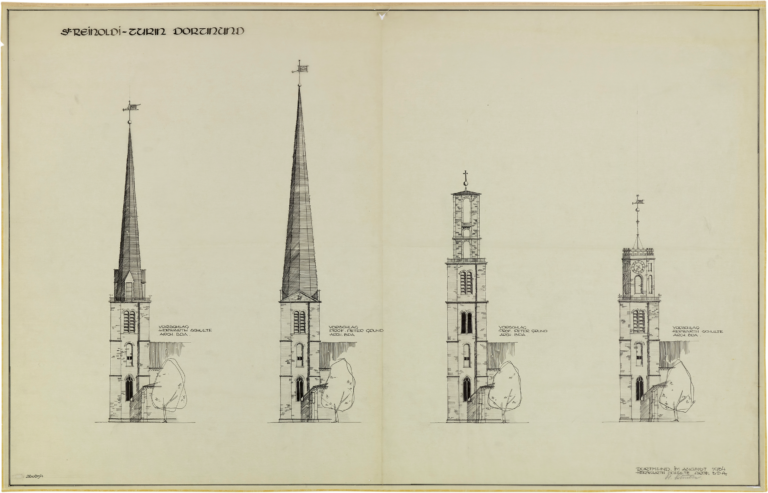

Und auch in der Stadtkirche St. Reinoldi überraschen Sichtbetonwände im Inneren des wiederaufgebauten Turms. Mit einer Höhe von 112 Metern im 15. Jahrhundert als »Wunder von Westfalen« gepriesen, stürzte er 1661 erstmals ein und wurde – nun mit barocker Haube – neu errichtet. 1944 wurde St. Reinoldi bei einem Luftangriff bis auf die Seitenmauern zerstört, und der Turm brach bis etwa zur Hälfte ein. Damit verlor die Dortmunder Innenstadt eine Landmarke, die – noch wesentlich länger als der Turm von St. Nicolai – ein wichtiger urbaner Orientierungspunkt und vor allem städtisches Identifikationsmerkmal gewesen war. Es ist daher kaum verwunderlich, dass die Bevölkerung reges Interesse am Wiederaufbau der Kirche zeigte und sie über die äußere Gestalt des Turms 1948 in einer Zeitungsumfrage abstimmen konnte. Im Bestand Herwarth Schultes finden sich dazu Vorschläge zu Turmvarianten von unterschiedlichen Architekten. Darunter ein Blatt, auf dem Entwürfe von Herwarth Schulte und Peter Grund nebeneinanderstehen.

Abweichung vom Vorbild

Der wiederaufgebaute Turm ähnelt in seiner barocken Form dem Vorgängerturm, wurde aber mit noch höher hinaufstrebendem Oktagon und höherer Haube umgesetzt. Im Inneren entschied Herwarth Schulte sich hingegen für eine deutliche Abweichung vom barocken Vorbild, indem er die Betonverschalung nicht verdeckte, sondern sie als konstruktiven Teil und deutliches Zeichen des Wiederaufbaus (#Baukunstarchiv NRW) sichtbar ließ. Mittelalterliche Bausubstanz und an die mittelalterlichen Strukturen angepasste Neugestaltungen treffen in St. Reinoldi an Baunähten aufeinander, die oft nur für Fachleute erkennbar sind. Der Sichtbeton im Turm bezeugt hingegen für jeden ersichtlich den Status als wiederaufgebaute Kirche. Vor der Verlegung des Haupteingangs vom Westportal an die Südfassade war die betonverkleidete Turmhalle das Erste, was Besucher:innen vom Inneren der Kirche erblickten.

Der vorliegende Text wurde zuerst publiziert in: Hans-Jürgen Lechtreck, Wolfgang Sonne, Barbara Welzel (Hg.): Religion@Stadt_Bauten_Ruhr, Dortmund 2021, S. 40–55.